-

En 2021, la tribune, « Nous ne voulons plus d’une justice qui n’écoute pas et qui chronomètre tout », avait visibilisé la souffrance au travail des professionnel·les de la Justice, résultat d’injonctions gestionnaires contraires à leur éthique. Une magistrate relate ici sa perte d’énergie vitale et la « traversée du désert » engendrées par l’impossibilité de remplir correctement sa mission.

-

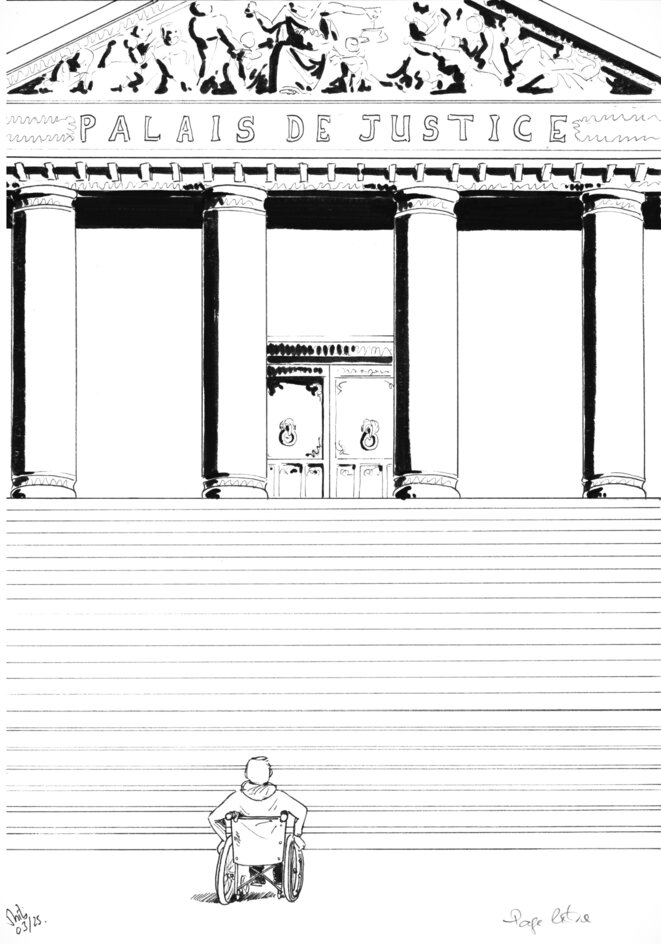

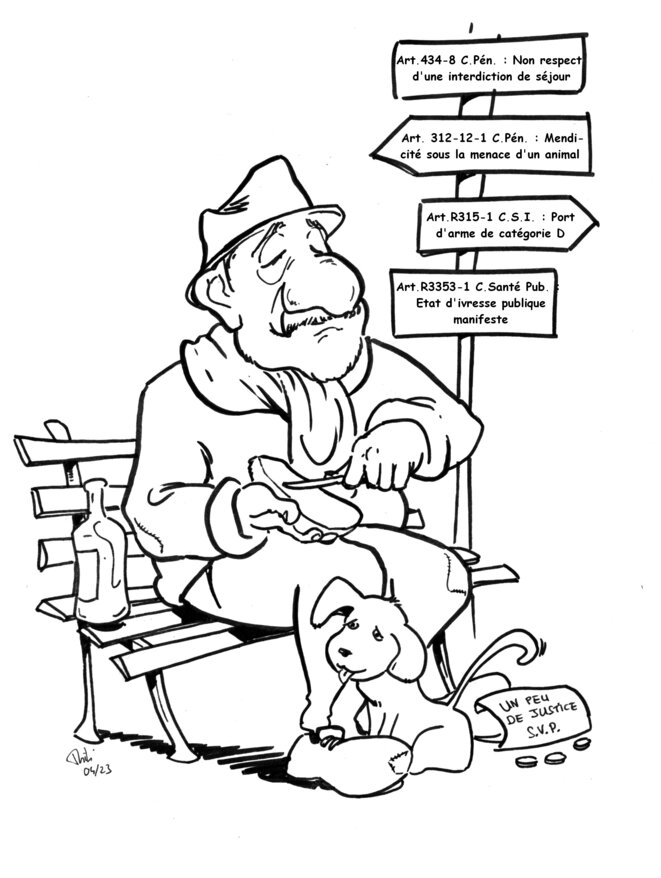

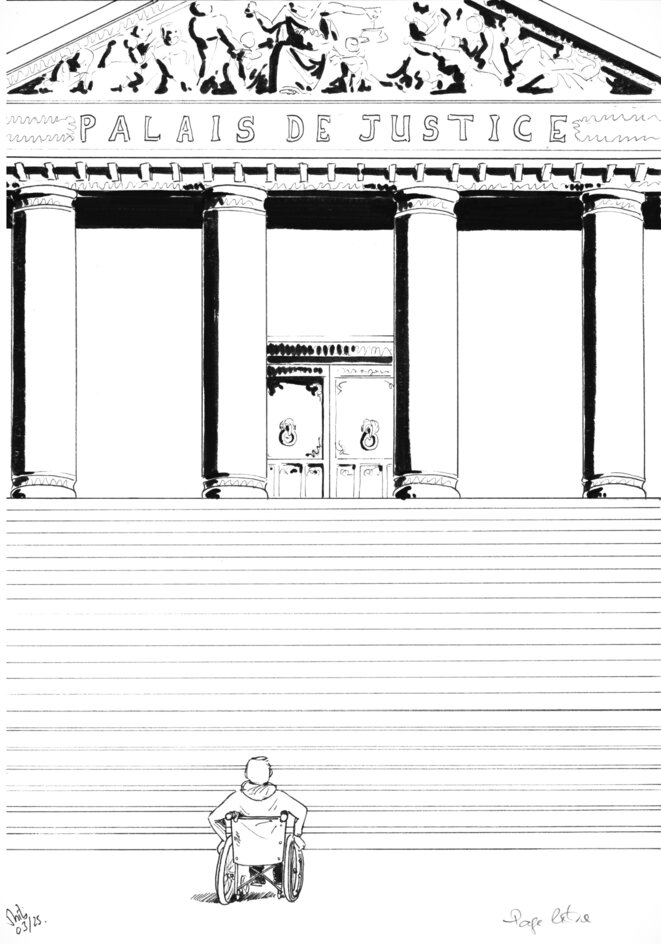

Comment l’administration de la Justice traite-t-elle ses agent·es en situation de handicap, en particulier les magistrat·es ? Des témoignages montrent que l’institution, travaillée par une logique gestionnaire, est maltraitante à leur égard. Peut-on dès lors espérer de la Justice qu’elle prenne des décisions adaptées dans des dossiers concernant des justiciables en situation de handicap ?

-

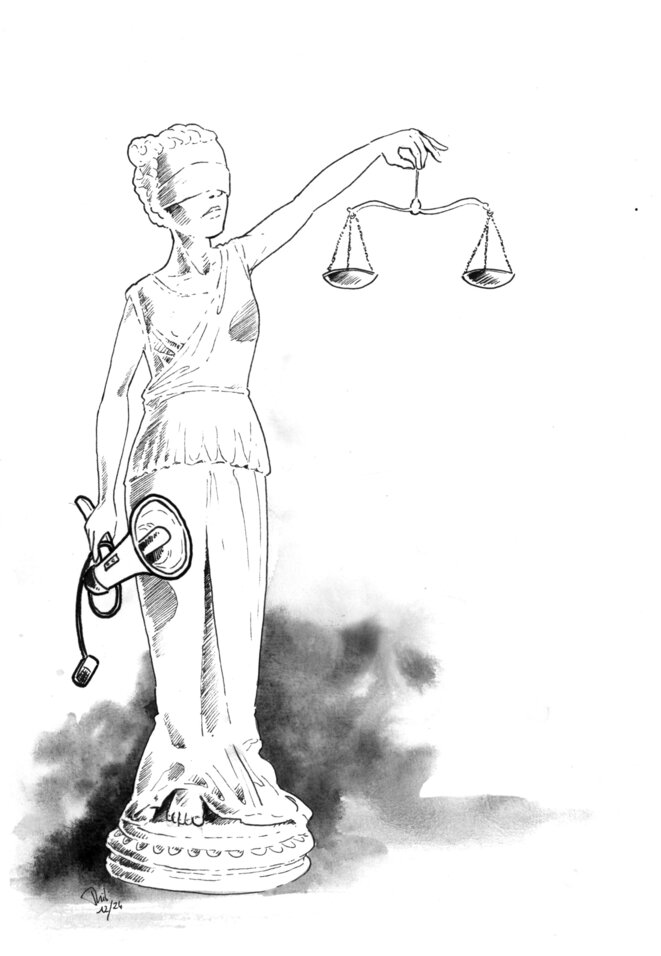

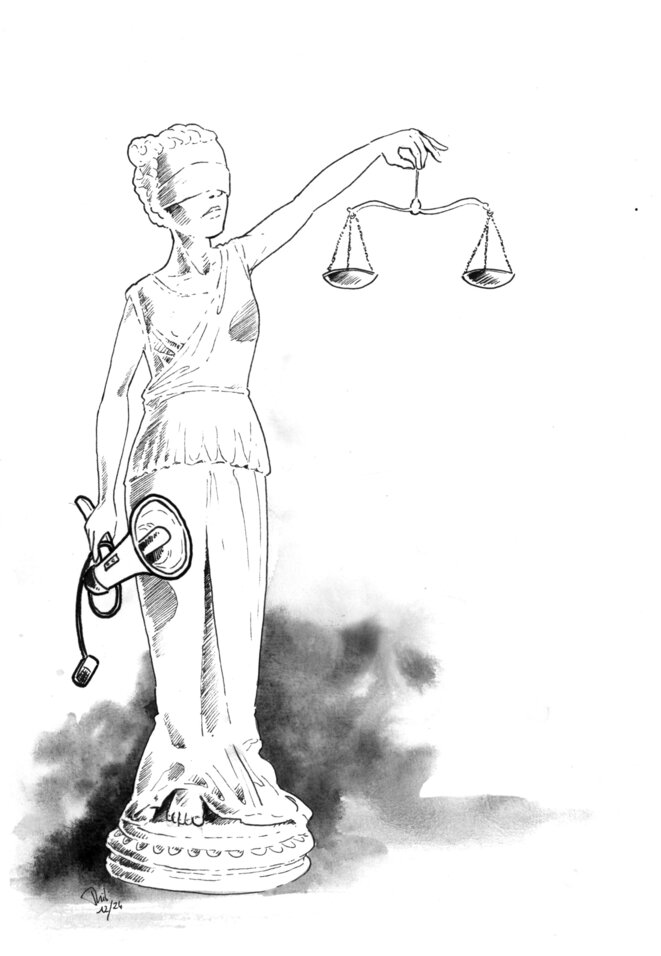

L’indépendance des magistrat·es est une des composantes essentielles de la démocratie. Elle doit exister aussi dans leur expression publique et syndicale pour alerter les citoyen·nes sur les risques de dérive de l’État de droit. Les garanties posées par les juridictions européennes n’empêchent cependant pas aujourd’hui les tentatives de museler les juges en France comme en Italie.

-

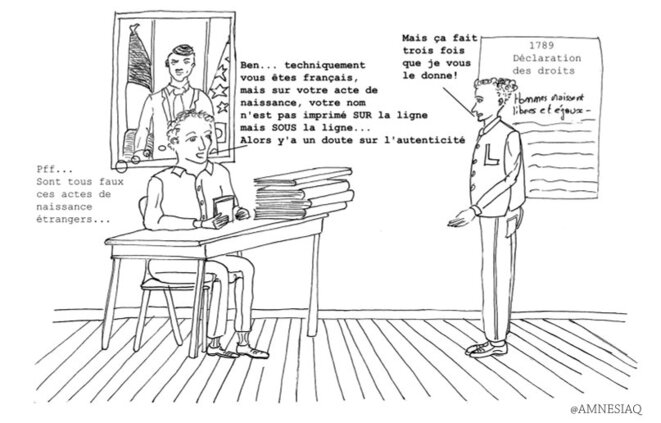

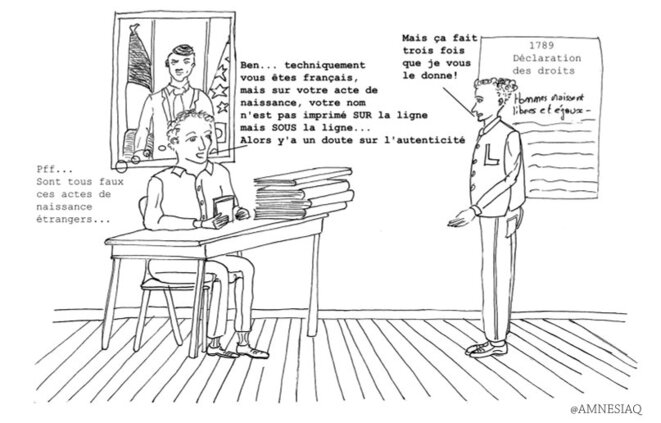

Bien que français·es et disposant de papiers en règle depuis de nombreuses années, nombre de citoyen·nes doivent prouver leur nationalité au moment de renouveler leurs cartes d’identité ou passeport. Cette preuve ne peut être apportée qu’avec un « certificat de nationalité française ». Une étude des dossiers du Gisti montre l’absurdité et le caractère discriminatoire de ce système.

-

Un entretien filmé de Lola Isidro, juriste, avec la journaliste Catherine Monin, pour déconstruire les idées reçues sur la protection sociale des étrangers. Organisé par Cairn, en collaboration avec Délibérée. En replay librement accessible jusqu'au 6 mars.

-

Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, la tentative de coup d'État fait basculer la Turquie. Près de 3 000 magistrat·es sont immédiatement démis·es et rapidement incarcéré·es. Réfugié en France après avoir dû fuir son pays avec sa famille, Muhiddin Karatas est l'un d'entre eux·elles.

-

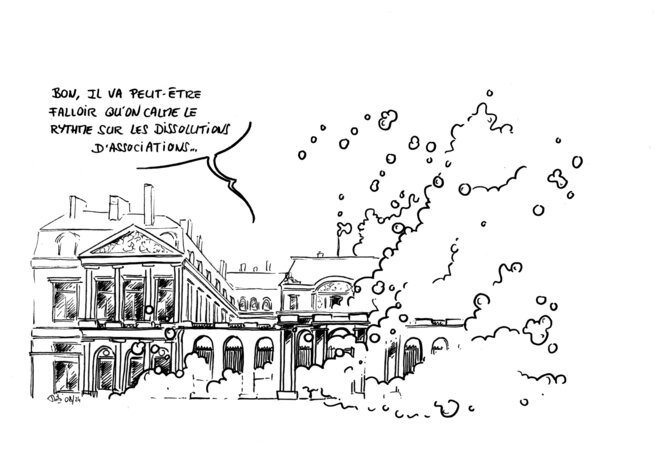

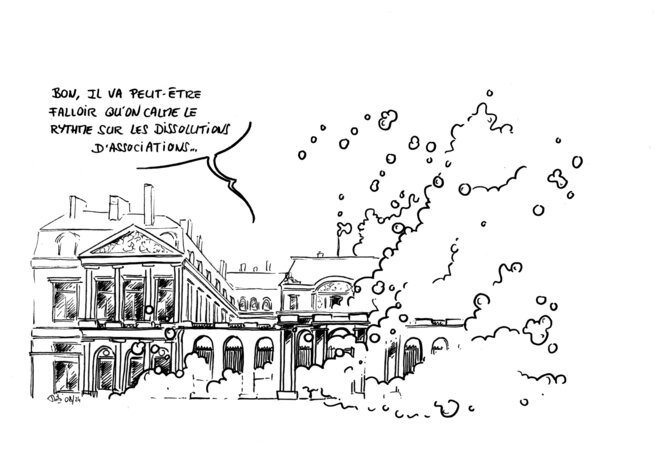

Les associations, maillon essentiel de la contestation sociale, permettent de créer et renforcer les liens, nourrir les échanges et la réflexion, se former, s’organiser. Or leur liberté n’a jamais été aussi menacée que depuis 2017. Délibérée a souhaité revenir, avec un sociologue et une avocate, sur les attaques répétées ciblant ces contre-pouvoirs.

-

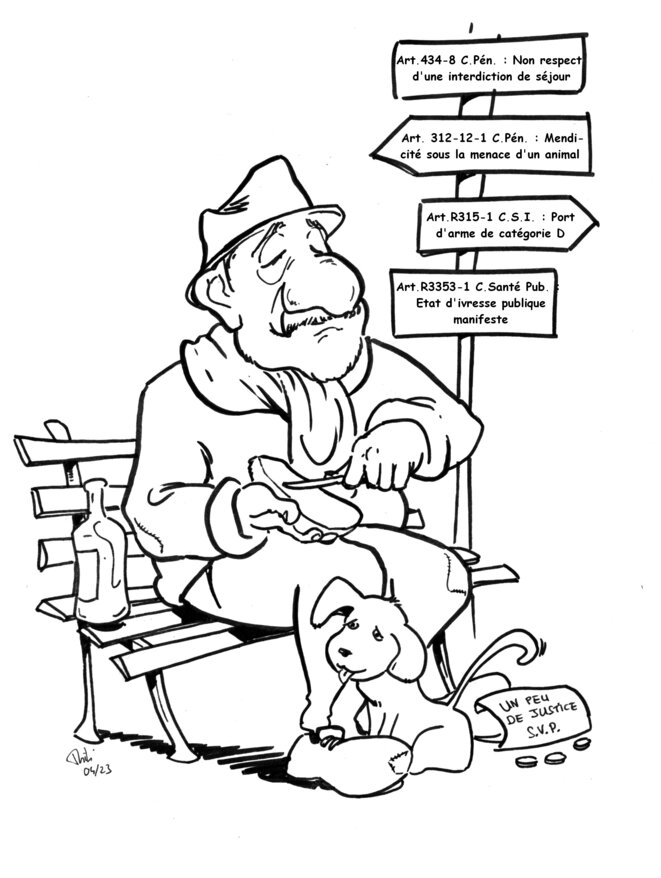

Loin du « soyez partiaux » d’Oswald Baudot vantant une attention particulière à la partie faible en vue d'une égalité réelle, des recherches sociologiques montrent que bailleur·euses et locataires ne sont pas égaux devant la justice chargée des expulsions. Plusieurs raisons : différences de ressources, habitude ou non de plaider, mais aussi différence de traitement par les juges.

-

Semaine après semaine entre fin octobre 2023 et janvier 2024, le préfet de Nice a interdit les manifestations organisées le samedi par le « collectif pour une Paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens ». Semaine après semaine, le tribunal administratif a annulé les interdictions. Récit d'un combat juridique pour faire valoir le droit de manifester.

-

L'indépendance des procureur·es à l'égard du gouvernement serait une plus grande garantie pour une justice équitable et impartiale, pour la démocratie. Aujourd'hui dépendant·es du pouvoir exécutif pour leurs nominations notamment ils et elles demeurent soumis·es à ses pressions. L'actualité politique montre que la réforme de leur statut, promise depuis longtemps, doit être réalisée au plus vite.