-

Et si la perfection technique était devenue notre plus belle dissonance ? Entre Bob Acri, Windows 7 et Édith Piaf ressuscitée par IA, l’oreille moderne vit sous perfusion numérique, plus de souffle, plus de failles, juste du “beau” calibré. Le monde sonne juste, mais ne vibre plus.

-

Au Canada, la censure porte désormais un sourire et parle au nom du bien. Sous couvert de transparence et de protection, les lois C-18, C-63 et FITA installent une surveillance douce, presque polie, version nord-américaine de Big Brother en pull en laine. Quand la bienveillance devient protocole, Orwell devient formateur RH.

-

Clara-Doïna Schmelck croyait qu’on pouvait penser la technique sans perdre l’humain. Sa mort, paradoxalement, nous rappelle ce qu’elle craignait, un monde où tout reste en ligne, mais où plus rien ne demeure. Dans le vacarme du flux, elle écrivait lentement, avec douceur et rigueur, pour défendre une chose simple, la respiration du réel.

-

La liberté n’est pas un trône, c’est un tremblement. De Gödel à Prigogine, de Nash à Keating, elle survit grâce aux failles, aux bifurcations, au fameux “effet papillon” (même sans papillon). Et si défendre les droits, c’était surtout cultiver l’instabilité qui nous maintient vivants ? Moins d’armures, plus de respiration, la loi qui tousse, c’est la démocratie qui respire.

-

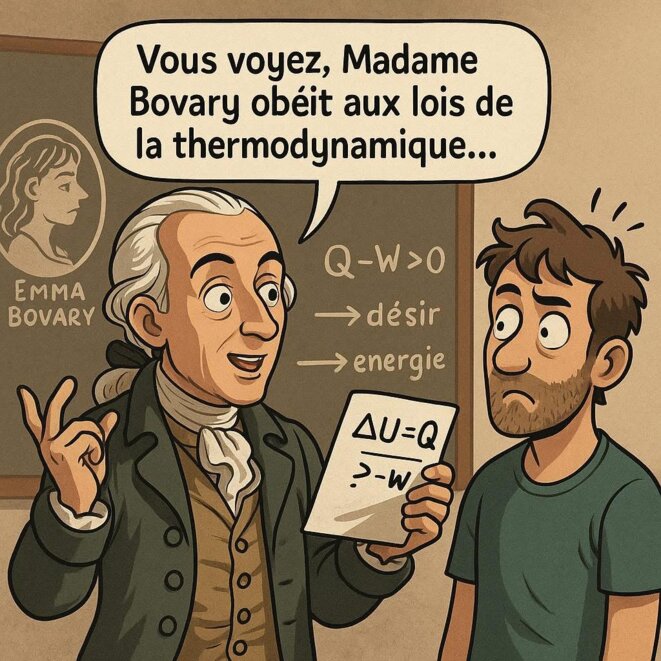

Et si Madame Bovary était une expérience de physique appliquée ? Lavoisier à la main, on lit Emma comme un système clos, rien ne se perd, tout se transforme surtout le désir. Flaubert fait labo, Emma réacteur mal refroidi, la passion s’accumule, l’entropie guette. Littérature, oui mais avec des lois aussi nettes qu’en thermodynamique.

-

Quand l’amour se rejoue en décor, il sonne faux. De Dostoïevski à La Belle Époque , entre H pur nostalgique et Marianne lucide, le cœur hésite, salut par le sublime ou tendresse du présent ? Russie ou ici, la simulation épuise; le réel, lui, respire. Mot d’ordre, aimer sans replay, assumer la banalité, préférer la rencontre au souvenir. Camus en guide, pas en gourou.

-

Ève a changé de peau, pixels lisses, douceur calibrée, mystère en option. De Weininger à Baudrillard, le féminin glisse du mythe à l’interface, l’homme passe du désirant au spectateur abonné. Même distance, autre décor. Et si la vraie subversion était la rareté, l’imperfection, le silence, bref, une rencontre sans filtre beauté ni mode nuit ?

-

Une rencontre n’est jamais “seulement” du hasard, c’est souvent un axiome secret qui ordonne tout le reste. Du couple Beauvoir/Algren à Kelsen, la première impression agit comme une Grundnorm affective, loi fondatrice, non écrite d’où naissent passions, hiérarchies et ruptures. Entre liberté, simulacres et polyamour, plaidoyer pour la rareté du lien et la fidélité au choix vrai.

-

La raison promettait la lumière mais à force d’éclairer, elle a voulu tout tenir en laisse. Courbes au beau fixe, sens en berne, et si l’obsession de mesurer masquait une peur du vivant ? Entre Habermas, Haber, Bergson et Heisenberg, plongée (sans gilet pare-chiffres) dans une clarté qui rassure… mais rétrécit.

-

Dans un monde où tout s’affiche et se raconte, la pudeur fait figure d’anachronisme, ou de révolution. Entre Baudrillard, Arendt et Lacan, cette réflexion interroge ce qu’il reste de la vérité quand la sincérité devient spectacle. Et si, au fond, se taire parfois n’était plus une fuite, mais une forme supérieure de lucidité ?