1 Octobre 2018

Agrandissement : Illustration 1

Il est faux de parler, comme l’on fait en 1985 Luc Ferry et et Alain Renaut dans leur livre La Pensée 68, que les évènements de 1968 sont responsables de thèses antihumanistes et relativistes, de la « mort de l’homme » ou de la « mort du sujet ». Par contre Mai 68 a révélé à beaucoup, et accéléré parfois, les ruisseaux, et parfois les fleuves qui traversaient la vie intellectuelle et culturelle des années 60. Il y a bel et bien un lien entre Mai 68 et la pensée philosophique en France, mais ce lien va à l’encontre de l’analyse développée par Ferry et Renaut. Gustave Massiah en rend assez bien compte dans son Introduction du Dictionnaire de mai 68, (dirigé par Jacques Capdevielle et Henri Rey, Paris, Larousse, mars 2008) dont voici un long extrait:

« Un renouvellement de la pensée du monde et de ses représentations marque Mai 68. Depuis la fin des années cinquante, et quelquefois, dès 1947, de nouveaux et puissants courants d’idées cheminent dans le monde. Ces idées jaillissent dans certains endroits, en fonction des lieux, des moments et des situations. Elles se concentrent fortement à partir de 1965. Elles sont portées par la recherche d’une critique radicale et d’une théorie critique. Mai 68 n’a pas fait l’unanimité des intellectuels. On n’oubliera pas la colère de Raymond Aron pour qui il s’agit, dans sa réaction la plus mesurée d’un simple et tragique « psychodrame ». Nous mettrons l’accent sur les idées qui ont construit ce mouvement intellectuel, même si certains qui les ont portées un moment sont revenus dessus ultérieurement. Soulignons ici quelques uns des thèmes qui vont marquer Mai 68 et ses suites. Les noms cités plus à titre d’illustration, rappellent quelques personnes qui ont formalisé et explicité, parmi beaucoup d’autres, ce courant. La crise des universités sur le sens et sur le nombre des étudiants, et les réponses en termes d’autonomie relative et d’échanges internationaux, a considérablement aidé à l’émergence, la maturation et la diffusion de ce courant. Elle a accentué la perméabilité des universités, notamment aux questions et réflexions portées par les intellectuels des mouvements sociaux, particulièrement des intellectuels ouvriers.

La vision critique se nourrit des analyses des sociétés industrielles et de leurs nouveaux paradigmes, le fordisme, le keynésianisme, l’Etat-providence, le social-libéralisme et la social-démocratie. Elle attache une grande importance aux recompositions de la classe ouvrière à travers les significations des nouvelles luttes ouvrières, comme le soulignent de très nombreux travaux dont ceux de Daniel Mothé, Serge Mallet, Emma Goldschmidt. Elle ouvre de nouvelles perspectives avec le repositionnement des paysans-travailleurs par Bernard Lambert. Elle s’enrichit des analyses de la nature de l’Etat, avec notamment Pierre Naville. En Italie, une production d’idées impressionnante fleurit, avec notamment le journal Il Manifesto créé par Luciana Castellina, Lucio Magri et Rossana Rossanda. Cette critique met en cause la civilisation technicienne, le productivisme, la société de consommation.

Agrandissement : Illustration 3

La révision du marxisme, particulièrement occidental, se nourrit de la critique du stalinisme et des dérives du soviétisme. Elle a été relancée par la rupture sino-soviétique et les explorations nombreuses, notamment cubaine et vietnamienne. Les analyses du totalitarisme et de la bureaucratie s’affinent. Elle est portée par les intellectuels tchèques et polonais et quelques grandes voix soviétiques, dont Sakharov. A Belgrade, Milovan Djilas tente une analyse de classe du communisme réel. L’analyse des capitalismes d’Etat ou de parti sont débattus par Charles Bettelheim et Paul Sweezy. Aux Etats-Unis, plusieurs économistes, dont Harry Magdoff, décryptent l’impérialisme américain. La révision du marxisme est aussi à l’œuvre dans les pays décolonisés, sur le système international et les nouveaux régimes. Samir Amin et André Gunder Frank revisitent l’espace, mondial, et le temps, long, du capitalisme. Aux Etats-Unis, Immanuel Wallerstein analyse le capitalisme historique et travaille avec Fernand Braudel, George Duby et bien d’autres à la refondation de la méthode historique de l’Ecole des Annales.

Une démarche deviendra une évidence de Mai 68, la nécessité d’une pensée unitaire du totalitarisme bureaucratique et des sociétés occidentales qui s’affichent libérales. Elle a été travaillée de 1949 à 1967 par Socialisme ou Barbarie, et notamment Cornelius Castoriadis, Claude Lefort et Jean François Lyotard, et par la revue Arguments, créée notamment par Edgar Morin et Kostas Axelos. La critique unitaire des deux types de régimes, élargie aux nouveaux Etats décolonisés, a montré au-delà de leurs différences, l’unité du capitalisme privé et des systèmes bureaucratiques et de leurs modèles de développement. Ils ouvriront aussi quelques pistes qui seront reprises en Mai 68, celle des libertés, de la créativité et de l’autogestion ouverte. Cette discussion n’est pas un long fleuve tranquille, elle est pleine de passions et de déchirements. Elle se décline en une multitude de courants ennemis, hétérodoxes, trotskistes et maoïstes divers, guévaristes, libertaires et situationnistes, réformistes radicaux, … qui ferrailleront avec ferveur sur l’analyse de la période, les stratégies de conquête du pouvoir, la construction du socialisme.

Le marxisme reste une question d’actualité. Au 19ème siècle, le marxisme avait réussi à jeter un pont entre la pensée scientifique dans ses différents développements et le mouvement social alors résumé dans le mouvement ouvrier. Le dogmatisme a rompu ce lien. Et pourtant, c’est à partir du marxisme que se fait le renouvellement. Immanuel Wallerstein avance que, comme la pensée scolastique est sortie du christianisme à partir du langage de l’Eglise, le dépassement du marxisme se fera dans le langage du marxisme qui s’est imposé comme la clé de compréhension de l’évolution des sociétés.

Agrandissement : Illustration 5

Le structuralisme a pris la suite de l’existentialisme qui continue à cheminer. Sartre a pesé sur la culture du mouvement et s’est retrouvé pleinement dans les suites de Mai 68 ; il a, parmi bien des apports, transmis au mouvement sa référence aux situations et à la liberté situationnelle. Simone de Beauvoir va être un repère dans de nombreux domaines ; particulièrement, mais pas seulement, pour la nouvelle génération du féminisme. Sa parole retrouve une nouvelle jeunesse avec la découverte du Deuxième Sexe, écrit en 1949, par les nouvelles générations de jeunes femmes et hommes, qui saisissent toute la portée de la tranquille et pénétrante affirmation : on ne naît pas femme, on le devient. Le structuralisme a renouvelé et exploré les sciences sociales. L’économie politique a été bouleversée à travers le magistère d’Althusser à commencer par Lire le Capital, avec notamment Etienne Balibar et avec l’Ecole de la Régulation ; l’anthropologie structurale, à la suite de Claude Lévi Strauss, avec Emmanuel Terray et Claude Meillassoux et tant d’autres ; la sociologie avec Bourdieu et Passeron (Les Héritiers en 1964 et la Reproduction en 1970) ; la psychanalyse avec le magistère de Lacan et de l’Ecole Freudienne. Dans le chambardement général des disciplines, notons-en quelques unes en situation stratégique : les sciences du droit, confrontées à l’ouragan libertaire ; les sciences de l’éducation qui sont dans l’œil du cyclone et que travaille le renouveau de la linguistique avec notamment Noam Chomsky et Umberto Eco.

Mai 68 va achever le pont entre le marxisme et le continent de la psychanalyse. Herbert Marcuse jouera un rôle éminent par ses travaux sur Freud ; Eros et civilisation date de 1955 et l’Homme Unidimensionnel de 1964. Il affirme « la possibilité d’un développement non répressif de la libido, dans les conditions d’une civilisation arrivée à maturité ». Il assure une certaine continuité avec l’Ecole de Francfort, son influence est grande sur l’extrême gauche allemande, directement et à travers Rudi Dutschke ; il est présent sur tous les fronts qui bougent. Il faut aussi rappeler la redécouverte de William Reich, et les rééditions de La fonction de l’orgasme (première édition 1927) et de La psychologie de masse du fascisme (première édition 1934).

Mai 68 met en scène l’aspiration à l’autonomie individuelle. Elle implique de lutter contre l’aliénation qui est un des maître-mots de Mai 68. La prise de conscience de l’aliénation résulte d’une critique radicale de la vie quotidienne. Elle avance qu’une pensée politique commune pourrait naître d’une remise en question radicale du quotidien. Jürgen Habermas, fortement impliqué dans les mouvements allemands rappelle la théorie critique de l’Ecole de Francfort sur les systèmes d’éducation, l’impérialisme et la révolution socialiste, la culture et le système capitaliste, la psychologie et la société. Antonio Gramsci retrouve droit de cité avec ses analyses éclairantes de la culture et du politique qui va inspirer de nouvelles propositions comme celle par exemple du mouvement politique de masse. Henri Lefebvre analyse et critique la vie quotidienne, la ville et l’urbanisation, la sociologie des mutations, la critique de la modernité.

Agrandissement : Illustration 8

La critique des situationnistes, qui vont jouer à travers l’Internationale Situationniste, un rôle important dans la préparation des événements et dans la diffusion internationale, sera ravageuse. Trois pamphlets prémonitoires vont paraître en 1967 : La Société du spectacle de Guy Debord ; Le Traité de savoir vivre à l’usage des jeunes générations de Raoul Vaneigem et De la misère en milieu étudiant de Mustapha Khayati. Ils vont ouvrir des pistes nouvelles notamment sur la société spectaculaire marchande, la société de consommation, la nature et le rôle des médias Pour eux, la vie quotidienne est littéralement colonisée. L’aspiration à l’autonomie individuelle va de pair avec l’évolution des mœurs, la libération des corps et la révolution sexuelle. La sexualité rend compréhensible l’aliénation, elle concrétise la misère du monde moderne et souligne la violence de la rareté.

L’aspiration à l’autonomie, l’individualité affirmée n’est pas contraire à la solidarité sociale, à l’émancipation et à l’engagement collectif. D’autant que Mai 68 affirme comme le dit très justement Kristin Ross, la passion de l’égalité, d’une égalité massivement revendiquée et inscrite dans le présent. Mai 68 n’a pas été la cause de l’individualisme sacralisé et de la contre-révolution libérale ; c’est la réaction conservatrice à Mai 68 qui en a été la promotrice. Mai 68 a réaffirmé la compatibilité, en fonction des situations, de la liberté et de l’égalité ; c’est la réaction conservatrice qui l’a détournée en « droits de l’hommisme » raccourcis et qui a rabattu la démocratie sur le marché et la politique sur la gestion. Mai 68 affirme la liberté non pas malgré les injustices, mais nécessaire pour lutter contre elles. La haine de Mai 68 est toujours vivante pour les dominants qui considèrent comme un saccage tout questionnement de la morale, du travail, de l’autorité, de l’Etat et de la Nation qui remet en cause la reproduction des rapports sociaux dominants.

Agrandissement : Illustration 9

La critique de l’autoritarisme et de la hiérarchie va éclairer violemment la question du pouvoir et des rapports de domination. Foucault va dévoiler la nature de ces rapports à travers l’hôpital et la prison. Toutes les approches des années soixante convergent pour déconstruire les systèmes coercitifs et les idéologies arbitraires. Les rapports de domination ne sont pas naturels et sont historiquement construits ; leur légitimité est sujette à caution. La critique des rapports de domination interpelle l’Histoire et s’exacerbe avec le déchirement du voile pudique qui recouvrait la réalité des colonisations. La politisation de la vie quotidienne, de la sexualité, des rapports Homme/Femme se traduit contradictoirement par le refus des formes quotidiennes de domination et par un désir de révolution complète.

Après Mai 68, un nouveau cours a pris naissance. Insistons sur un seul aspect, la réflexion sur l’action quotidienne, la liaison nouvelle du travail intellectuel, pas seulement universitaire, avec l’action sociale et politique. Les nouvelles approches laissant place au changement de pratique sociale vont caractériser de nombreux domaines, celui de la sociologie, à l’exemple de Bourdieu, de la psychanalyse à l’exemple de Deleuze et Guattari, et aussi de la psychologie, de l’enseignement, de la médecine, etc. Le refus des formes d’autorité et de la fatalité redonne une place aux femmes et aux hommes dans la construction de leur histoire. De nouvelles formes de militantisme se déploient, à l’exemple de Foucault avec la création dès 70, du GIP (Groupe d’Information sur les Prisons). Mai 68 a révélé la pensée d’intellectuels, non seulement pour l’extérieur, mais encore et surtout pour eux-mêmes ; l’événement a modifié pour certains d’entre eux la pensée et le comportement.

Un intense bouillonnement artistique et culturel caractérisera l’explosion de Mai 68. Mai 68 va faire converger deux approches en général divergentes. La critique sociale, celle des inégalités et des injustices, rencontre la critique artistique de l’aliénation dans le travail et la vie quotidienne. La culture est entendue comme le bien commun de tous. Elle met en avant la volonté de se réapproprier sa vie et son corps. La critique de la vie quotidienne et des médias s’accompagne, et ouvre, de nouvelles approches de l’analyse sociétale, de la mode par exemple ou des stars. La jeunesse en révolte se donne à voir dans les énormes rassemblements hippies et dans les concerts géants de Rock qui accompagnent les manifestations contre la guerre au Vietnam.

Agrandissement : Illustration 10

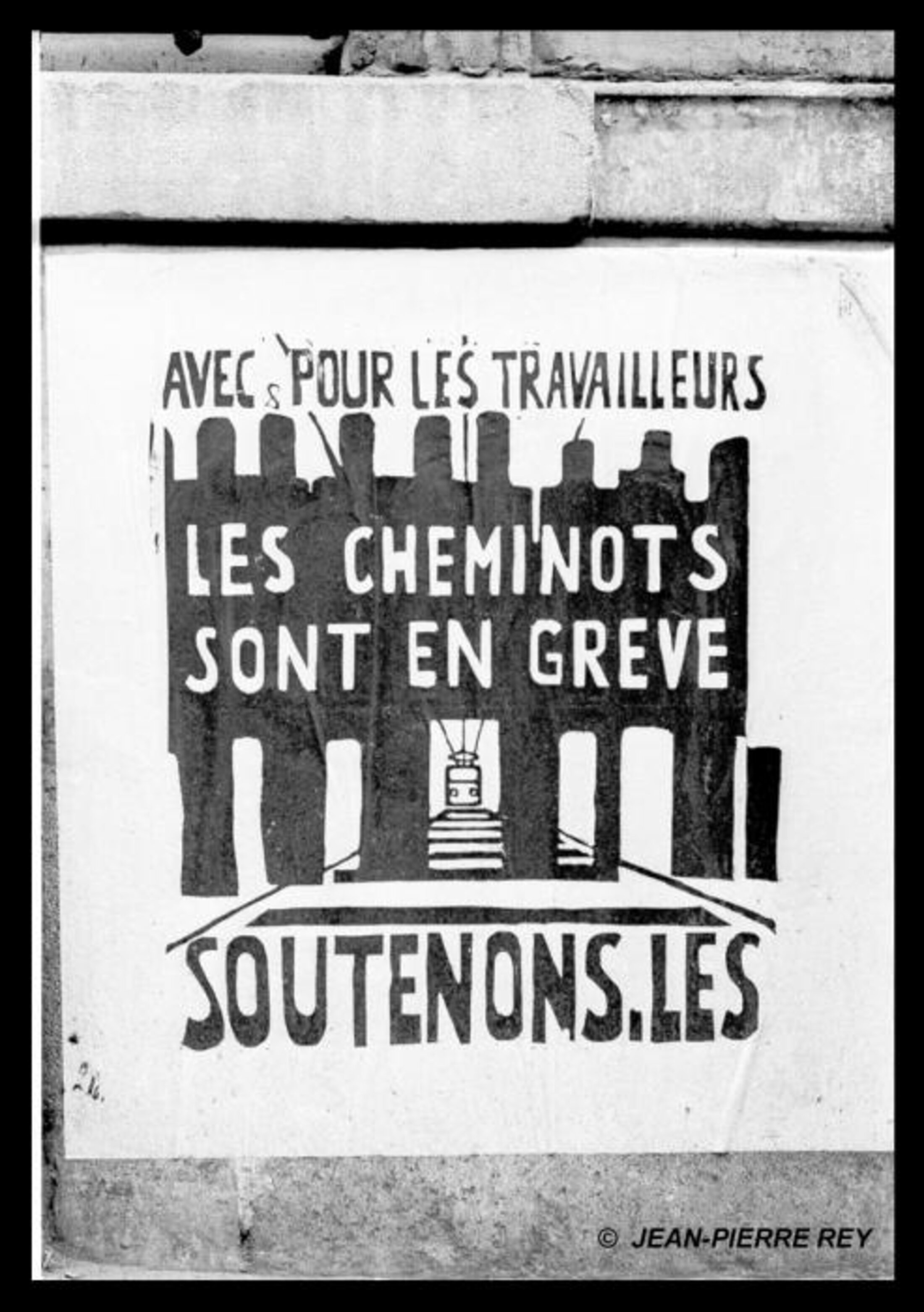

Les Ecoles des Beaux-Arts et les Facultés d’Architecture sont des hauts lieux de l’agitation dans le monde. En Italie, en France et en Grande-Bretagne. Dans l’Ecole des Beaux-Arts occupée à Paris, l’atelier d’affiches redonne des lettres de noblesse à l’art pictural qui va éclore dans de nombreux pays du Nord et du Sud. L’architecture va croiser fonction sociale et geste architectural, création collective et formalisation individuelle, démarche populaire dans les quartiers et ghettos de luxe enfermés dans les circonvolutions du post-modernisme.

La littérature s’attaque à la forme. George Perec écrit Les Choses en 1965. La littérature révolutionnaire est une tentation permanente. Tel Quel, lancé par Philippe Sollers dès 1960, publie Barthes, Foucault, Derrida, Eco, Todorov… En 1968, le groupe défend le parti d’une littérature d’avant-garde, offerte à la révolte, qui combinerait marxisme et freudisme.

Le cinéma et le théâtre entrent en révolution de mille manières dans le monde. Toutes les recherches éparses sont sublimées dans des instants. L’occupation de l’Odéon et le Festival d’Avignon envahi traduisent une terrible impatience. Le succès de « La Chinoise » de Jean-Luc Godard paraît à posteriori prémonitoire. L’occupation du festival de Cannes le 31 mai 1968 sonne comme un défi éphémère. La marchandisation de la culture et des productions artistiques et les feux de la parade médiatique bornent un chemin totalitaire. Mais Mai 68 a révélé une fragilité dans l’hégémonie qui combine commande d’Etat et capital financier.

Agrandissement : Illustration 11

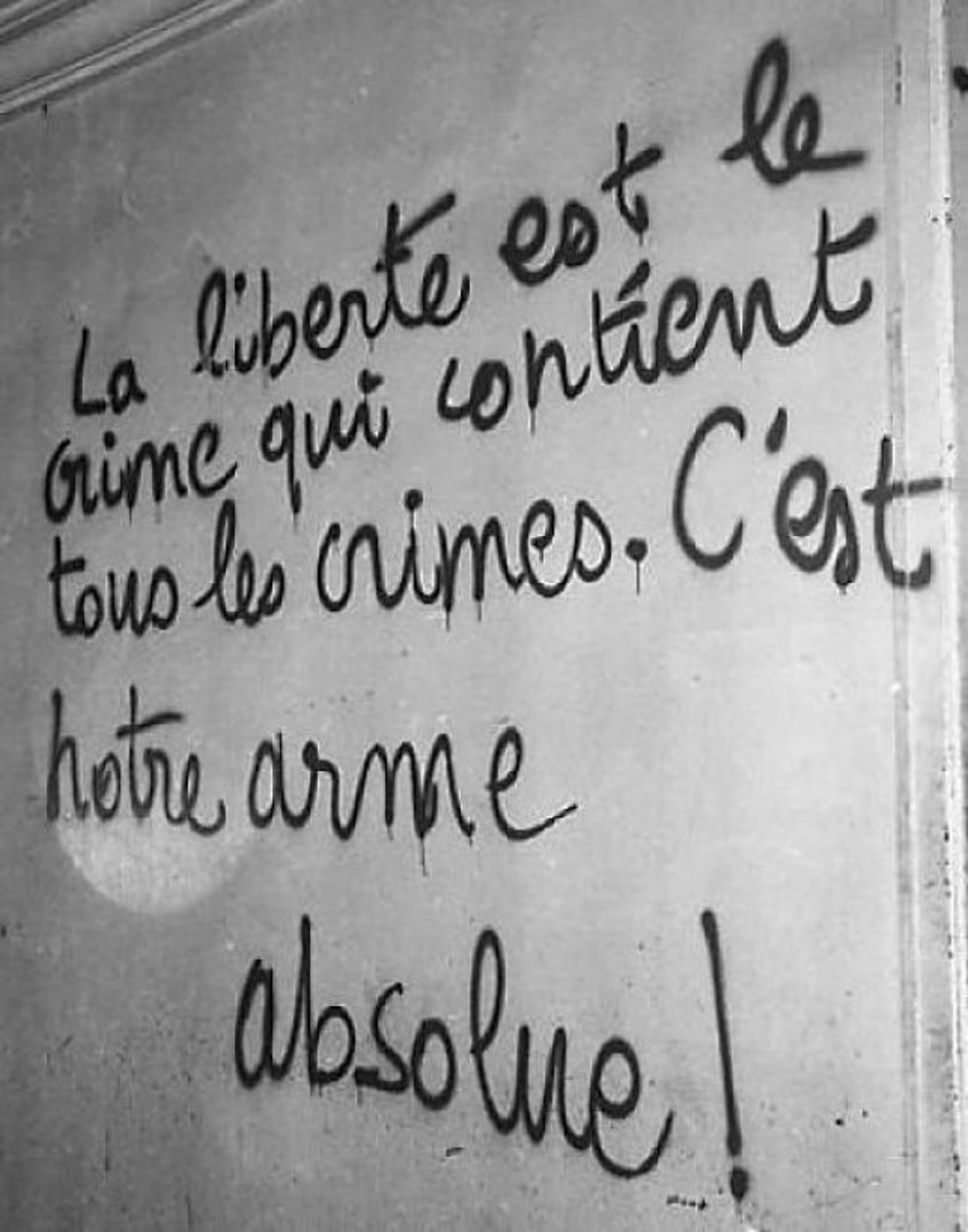

Mai 68 a renoué avec les accents du surréalisme. La poésie permet d’explorer cet impensable, cet irréalisme, cette improbabilité. Les murs de 68 débordent de l’imagination d’un rejet des rapports de domination, rêve d’un monde libéré de la tentation du pouvoir. Les slogans de Mai 68 qui ont fleuri sur les murs se lisent à deux degrés. Au premier abord, la provocation d’une libération iconoclaste et jubilatoire de l’expression ; la liberté de la parole s’engouffre et enivre. Au second abord une question inattendue et difficilement épuisable. Prenons, par exemple, un des slogans les plus contestés « jouissez sans entraves ». Il peut-être compris au premier degré comme le comble de l’égocentrisme. Il peut aussi interpeller sur la possibilité de jouir autrement que par la contrainte ou le pouvoir, sur le choix d’un autre chemin que l’entrave pour se dépasser.

Certains reconnaîtront dans Mai 68 un « mouvement philosophique de masse » (Jean Paul Dollé et Roland Castro, Vive la Révolution). Deleuze et Guattari, en 1984, analyseront Mai 68 comme un événement pur, libre de toute causalité normale ou normative, comme « un phénomène de voyance, comme si une société voyait tout d’un coup ce qu’elle contenait d’intolérable et voyait aussi la possibilité d’autre chose ». Henri Lefebvre élaborera un concept nouveau et fécond, dans lequel se reconnaissent bien ceux qui ont vécu ces évènements, celui de la « fête révolutionnaire ».

On peut écouter aussi sur le sujet l’émission de France Culture Les écrivains en Mai 68. Eugénie Bastié et Jean Birnbaum y commentent le livre de Boris Gobille, « Le Mai 68 des écrivains. Crise politique et avant-gardes littéraires » (CNRS Éditions) qui dresse un bon panorama des débats théoriques et politiques qui agitent alors les avant-gardes littéraires, et le livre de Jean-François Hamel « Nous sommes tous la pègre » (Éditions de Minuit), consacré au penseur du "communisme d’écriture », Maurice Blanchot.

Un évènement significatif du soulèvement de Mai-Juin 68 est la création d’un Comité d’Action Étudiants-Écrivains (CAEE) le troisième jour de l’occupation de la Sorbonne, soit le 18 mai. Il se réunit dans la salle de la Bibliothèque de Philosophie, puis dans les locaux de Sorbonne-Censier. On trouve parmi les fondateurs des personnalités déjà connues, dont Marguerite Duras, Maurice Blanchot, Dionys Mascolo, Claude Roy, Maurice Nadeau, R. et M. Antelme, M. Blanchot, V. Bounoure, Duvignaud, Michel Leiris ou Christine Rochefort. Ils sont souvent signataires du « Manifeste des 121 », qui appelait en 1960 à l’insoumission en solidarité avec la lutte d’indépendance de l’Algérie. Ils sont radicalement démocrates, donc anti-gaullistes et défendent l’approche de l’écriture de tout le monde, mettant en cause la singularité de l’écrivain, tel que l’a exprimé Roland Barthes dans son article « La mort de l’auteur ». Le CAEE diffuse en Juin un « Appel aux intellectuels en vue d’un boycott de l’O.R.T.F. On peut lire ici ces principaux tracts.

Le 21 mai, un autre collectif composé notamment de Michel Butor, Jacques Roubaud, Jean Duvignaud, Nathalie Sarraute et Jean-Pierre Faye occupe le siège de la Société des Gens de lettres, à l’Hôtel de Massa, et créent une Union des Écrivains (UE). Elle ne remet pas autant en cause l’autorité de l’écrivain que le CAEE, mais défend l’avènement de l’anonymat et un statut nouveau de l’écrivain. Plus de cinquante écrivains de renom adhèrent à l’UE, parmi lesquels Sartre, Beauvoir, Leiris, Pingaud, Michaux ainsi que Philippe Sollers de la revue Tel Quel.

En 1969, un texte de Duras, écrit en 1968 pour le Bulletin du CAEE, et d’autres écrits du CAEE sont publiés anonymement dans Les Lettres Nouvelles de Nadeau. En 1993, Dionys Mascolo intègrera le texte de Duras, avec le nom de l’auteur, dans son essai : A la recherche d’un communisme de pensée. Ce concept est déjà présenté et discuté avant 1968 dans les textes préparatoires de la Revue internationale. Duras a déjà écrit des textes qui donnent formellement la parole aux gens du peuple. Un an après Mai 68, l’écriture de tous est intégrée dans Détruire dit-elle. Sur l’engagement des intellectuels, on peut lire l’article de Boris Gobille « Les mobilisations de l’avant-garde littéraire française en mai 1968 » et Mai 68, le temps du possible ,entretien accordé aux Inrocks.

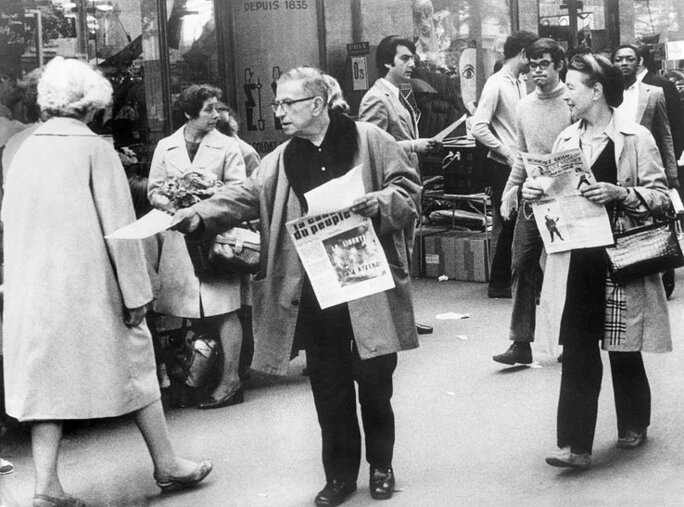

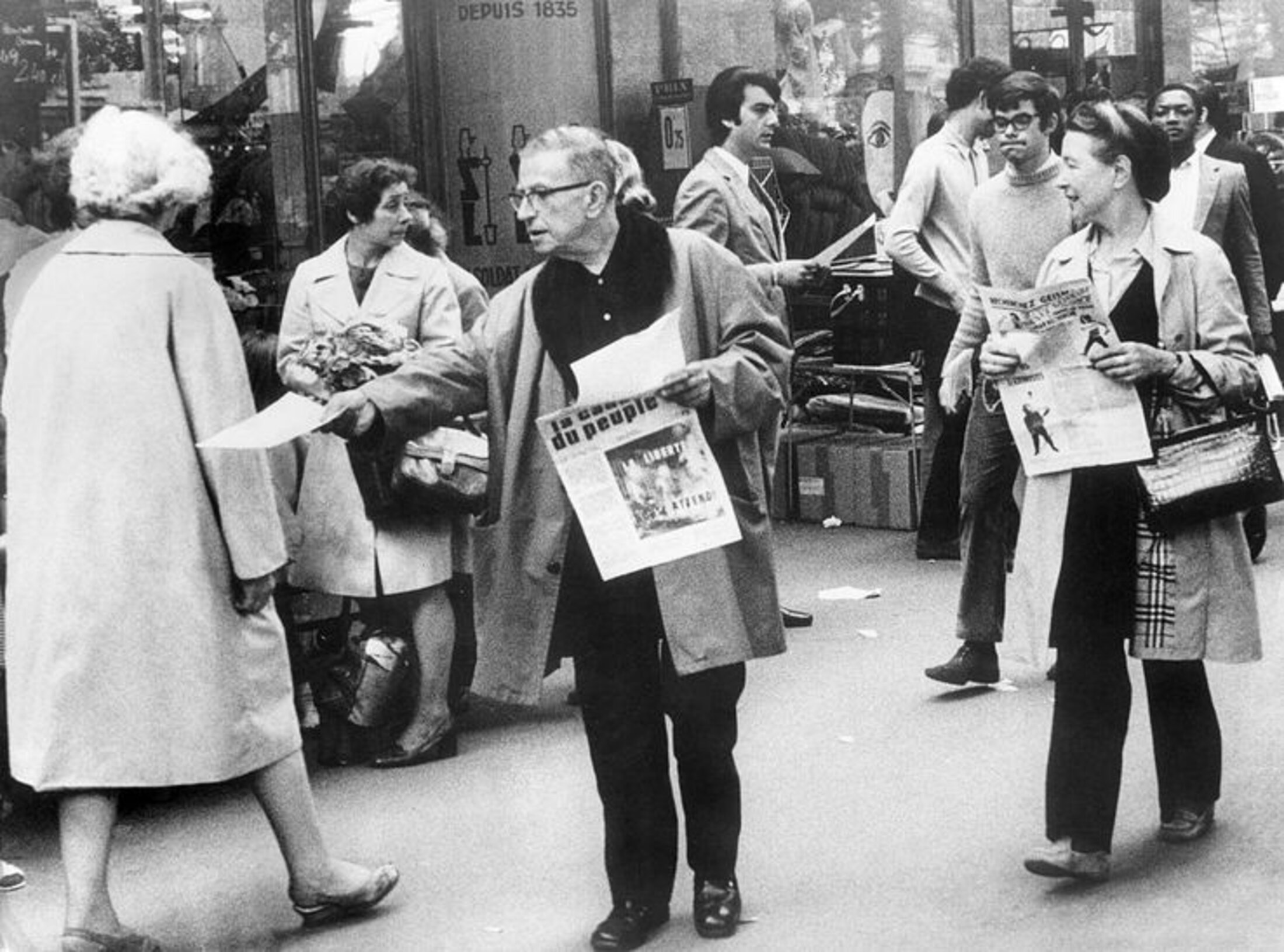

Dans le même temps, 1968 fut florissante pour l’édition politique. Les éditions François Maspero, fondées en 1959 à Paris autour de la librairie La Joie de Lire, furent sans doute l’archétype de ces nouvelles créations éditoriales d’avant-garde à l’extrême gauche. Dans une vidéo du Colloque Mai 68 en quarantaine Julien Hage traite de l’engagement des éditions Maspero dans l’événement de Mai. Voir aussi cette étude: François Maspero, le passeur engagé

Reportage de 1970 de Chris Marker sur François Maspéro

***************************

Ma série « 1968 »

- Première partie « Mise en jambes »: 37 articles à consulter ici

- Deuxième partie couvrant Mai et Juin, « La plus grande grève générale en France ». 42 articles déjà parus à consulter ici

- Troisième partie, « Bilans et secousses », qui comptera des dizaines d’articles d’ici la fin de l’année. Déjà publiés:

- Mai 68: une situation révolutionnaire ?

- Bilan et leçons de la grève générale de 68

- Lettre d'un enfant de 1968 à un jeune de 2018

- Un bilan de 68 par Ludivine Bantigny et Alain Krivine

- La deuxième vague féministe, fille légitime de 68

- 18 Juillet 68: les CRS chargent les festivaliers d’Avignon

- 1968, année de l'autogestion ?

- Une féministe révolutionnaire ouvrière chez Renault Flins- vidéo

- 28 juillet 68: Mao dissout les « Gardes Rouges »

- 1968: toute une jeunesse transformée

- Le contexte international de 68

- Mieux soixante-huitard que jamais

- 1968: Bilans à chaud

- 11 Août 68: Opération Teresita à Santiago du Chili

- 1968: Bilans 10 ans plus tard

- 1968: Bilans 20 ans plus tard

- 1968 : Bilans 30 ans plus tard

- 21 Août 68: une armada stalinienne fond sur le peuple tchécoslovaque

- Un Mai 68 écolo ?

- Bilans de 1968 40 ans plus tard

- 1968: Bilans 50 ans plus tard

- 7 septembre 68: No more Miss America !

- Le PCF ne se remettra jamais de Mai

- Contre-offensive de la bourgeoisie, résistances et effets dans l’après 68

- 1968 jusque dans les églises

- Mai 68 : la révolution de la psychiatrie

Bonne lecture. Merci pour vos commentaires. Merci aussi de partager.

JAMAIS COMMÉMORER. TOUJOURS S'UNIR POUR NE PAS SUBIR !