14 mai 68: La journée d'action ne s’arrête pas comme prévu

Extrait de l'article de ma série "1968"

L’objectif de la journée d'action du 13 mai, cette « solidarité » contre la répression policière, était de calmer l’impatience des militants de la base syndicale et de la base du parti communiste, attirés par la combativité des jeunes contre le régime, et de montrer au gouvernement que la CGT était la une force à prendre en compte.

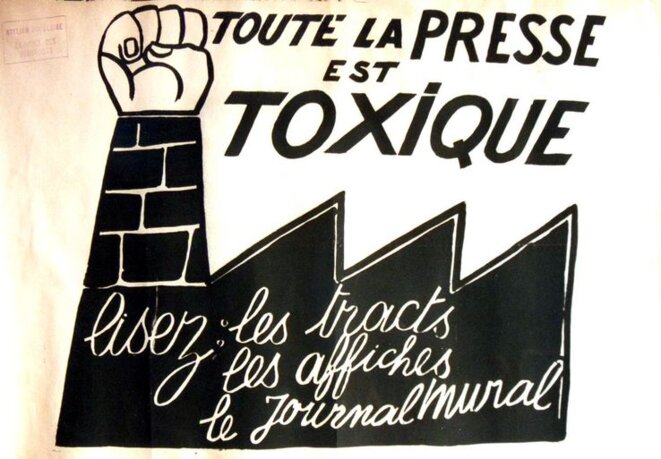

André Barjonet, encore un des dirigeants de la CGT le 13 mai, dit à propos de la manifestation : « la CGT pensait que tout s’arrêterait là, que ce serait une bonne journée de grèves et une bonne manifestation. » ( voir George Ross, Workers and Communists in France , Berkeley, 1982, p. 182). L’attitude de la CFDT n'est pas très différente. Son président André Jeanson reconnut que : « pour plusieurs de ses organisateurs la manifestation marquait la fin des événements eux-mêmes. » (cité dans Ross, p. 182). La presse n'était pas plus lucide sur la situation. Il suffit par exemple de lire le dossier de L'Express du 13 mai: un descriptif détaillé de la semaine de violences policières contre la jeunesse, l'annonce de la journée de solidarité avec les étudiants, mais pas un mot sur le climat social et la possibilité que le mouvement ouvrier comprenne la faiblesse du régime et profite de la brèche.

Rien ne se passa comme prévu...

Notons d’abord ceci: si l'on veut parler de "démarrage" de la grève générale le 14 mai, ce n’est pas à Sud-Aviation, c’est la lutte de Claas (sic). En effet la grève des 500 ouvriers de l’usine Claas (machines agricoles) démarre le matin à Woippy, une banlieue de Metz. Après un bref meeting, les ouvriers exigent l’application d’un accord paritaire de la métallurgie, la refonte de la grille des salaires, l’amélioration des conditions de travail et la révision des normes de chronométrage. Le lendemain, ils votent la grève illimitée.

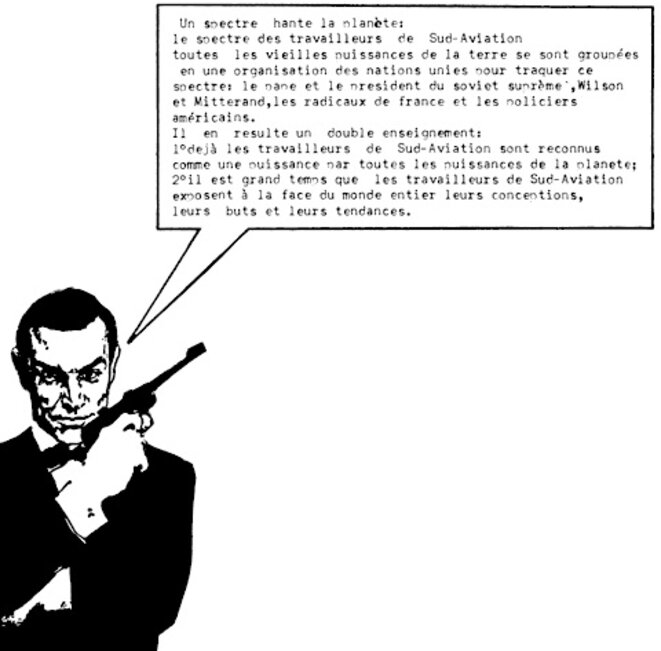

Et l’après-midi du 14 mai, la grève démarre à Sud-Aviation, à Bouguenais, près de Nantes. Depuis des mois, la direction fait menaces de licenciements et de réductions d’horaires. Elle décide de réduire la durée de travail de 48 heures à 46 heures 30, puis à 45 heures à partir du deuxième semestre de 1968, avec une compensation de salaire limitée à 1 %. Les syndicats demandent que les salaires horaires soient augmentés de 3,75 % et 7,5 % respectivement. L’agitation va alors crescendo: 13 débrayages appelés par les syndicats entre le 9 avril et le 10 mai qui culminent avec la grève du 13 mai contre la répression du mouvement étudiant. Depuis des semaines, la section FO, conduite par des militants trotskistes (OCI) propose l’occupation de l’entreprise. La CGT l’accepte enfin le 14 Mai. Le directeur Duvochel et ses adjoints sont bloqués dans les bureaux dans l’attente d'une réponse de la direction à Paris. Ils sortiront le 29 mai.

Mais puisqu’il s’agit de la première grève occupation dans une entreprise phare, et qu’elle a encouragé le démarrage dans beaucoup d’autres entreprises, regardons de près le déroulement de la lutte. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la détermination du 14 mai a été précédée d’une longue lutte, comme dans beaucoup d’autres entreprises…

Début 68, Sud-Aviation Bouguenais emploie 2 682 salariés, dont 1 793 ouvriers horaires et 831 techniciens et employés mensuels. En février, la direction décide de passer d’une durée hebdomadaire de 48 à 47 h mais payées 47. Les ouvriers exigent de maintenir 48 h payées

Premier débrayage le 9 avril de 16 h 45 à 17 h 45, avec AG devant le café l’Envol. La CGT propose des actions diversifiées par établissement, à acter par un vote le lendemain. Le 10 avril, la participation au vote est faible (31% ), donc pas d’arrêt. Le 23 avril par contre débrayage de 16 à 17 h. Le 24 avril, débrayage de 11 h 10 à 11 h 40 et de 17 heures à 17 h 30, avec défilés dans les ateliers et meetings devant l’Envol. Le Jeudi 25 avril, débrayage de 17 heures à 17 h 45 , et rassemblements. Le Lundi 29 avril, débrayage de 16 h 15 à 17 heures; la proposition d’occupation de Yvon Rocton (secrétaire de la section FO-horaires et militant OCI) est rejetée.

Le 30 avril, on passe à la vitesse supérieure. Lors du débrayage de 9 h 45 à 17 h 45, les délégués envahissent les bureaux du directeur, Duvochel, qui s’échappe et se réfugie dans l’aérodrome. Il est rattrapé par un groupe d’ouvriers qui le ramènent dans l’usine. Il s’en sort avec la promesse creuse d’une réunion… à Paris le 3 mai. Yvon Rocton propose l’occupation sous l’autorité d’un comité de grève. CGT et CFDT obtiennent de faire plutôt une manifestation le 2 mai. Elle a lieu dans le centre de Nantes, avec un débrayage de 10 heures à 17 h 45. Le 3 mai, nouveau débrayage de 15 heures à 17 h 45. Puis le 6 mai, débrayage de 15 heures à 17 h 45; la proposition de FO d’occupation est encore rejetée. Le 7 mai, débrayages de 4 fois une demi-heure, avec à chaque fois défilés. Le 8 mai, débrayage toute la journée, et participation à la journée d’action « L’Ouest vivra » (voir dans cette série l’article posté le 8 mai). Le 9 mai, à nouveau débrayages de 4 fois une demi-heure. Le 10 mai, débrayage de 10 h 30 à 11 h 30 et de 16 heures à 17 heures; FO propose encore en vain la grève occupation. Le 13 mai, débrayage toute la journée et participation à la journée d’action nationale.

Nous voici maintenant au 14 mai ! Le débrayage a lieu de 14 h 30 à 15 h et de 15 h 30 à 16 h, avec rassemblement puis défilé dans les ateliers. Les délégués ne sont toujours pas reçus par le directeur Duvochel. Alors les ouvriers forcent la porte. Les mensuels débraient pour la première fois. Duvochel bloqué dans son bureau, déclare à nouveau attendre la réponse de Paris…En province, c’est toujours la faute de Paris, et à Paris de Bruxelles, pardi ! En attente de « Paris », les ouvriers bloquent les issues de l’entreprise. L’occupation est de facto, protégée des milices du capital, les CRS que les travailleurs connaissent trop bien. Duvochel n’en sortira qu’après déblocage par « Paris », deux semaines plus tard, le 29 mai.

Une information qui contribue à expliquer la détermination des ouvriers de Sud Aviation: les ouvriers tirent la leçon des incidents survenus la veille à Nantes. À l’appel du bureau nantais de l’UNEF, tenu par des révolutionnaires, les étudiants, après la manifestation, marchent sur la préfecture, pour exiger l’annulation des poursuites engagées contre eux, et la restitution d’une subvention annuelle de 10.000 F supprimée depuis leurs prises de position radicales. Après construction de deux barricades, le préfet reçoit une délégation. En même temps, il demande l’autorisation de tirer sur les manifestants. Refus de Pompidou, qui mesure déjà mieux le rapport de force qu’un préfet… Le préfet cède sur toute la ligne : le recteur retire sa plainte et rétablit la subvention. Ceux de Sud-Aviation le savaient le lendemain.

Dans les heures qui suivent, soit le 15 mai, d’autres usines sont occupées : Renault- Cléon, Flins, Billancourt, Sandouville, Le Mans etc. Les métallurgistes dans tout le pays vont suivre et décider de la grève et de l’occupation de leur entreprise.

La reconduction de la grève du 13 mai est cachée autant que possible et minimisée par les médias, les partis et les bureaucrates au service de la bourgeoisie. Mais elle a bien lieu. Non seulement, au petit matin du 14 mai, les 500 ouvriers de Claas reconduisent, et votent la grève illimitée le lendemain, suivis dans l’après-midi par Sud Aviation de Bouguenais, mais il y a bien d’autres cas, comme la société de BTP Duc et Méry, à Toulouse. A Paris, au centre de la Villette des Nouvelles Messageries de la presse parisienne (NMPP), les grévistes reconduisent la grève contre l’avis du délégué CGT qui tôt le matin demande la reprise du travail. Ils procédèrent même à l’élection d’un vrai comité de grève, autrement dit pas restreint à une intersyndicale. Les centres de Bobigny (Seine-Saint-Denis), de Charolais (Paris 12ème) et de Paul-Lelong (Paris 2ème) soit des milliers de travailleurs reconduisent. A la gare de triage de Badan (près de Lyon), dès le matin du 14, les cheminots séquestrent leur chef, et tiennent la grève jusqu’à ce qu’ils soient rejoint par l’ensemble de la SNCF. Reconduction aussi aux papeteries La Chapelle à Saint-Etienne-du-Rouvray (76), dans deux filatures du Nord, une biscuiterie du Rhône, débrayage à Sud-Aviation à Cannes la Bocca et aux Etablissements Fog dans la Nièvre.

Evidemment, rien de tout cela dans la presse, et surtout pas dans l’Humanité. Quant à la grève occupation d’une des grandes usines du pays, Sud Aviation, fleuron de l’industrie française, avec en plus séquestration du patron, elle ne suscite le 15 mai, dans L’Humanité que neuf lignes remisées en page 9, au milieu des petites annonces…

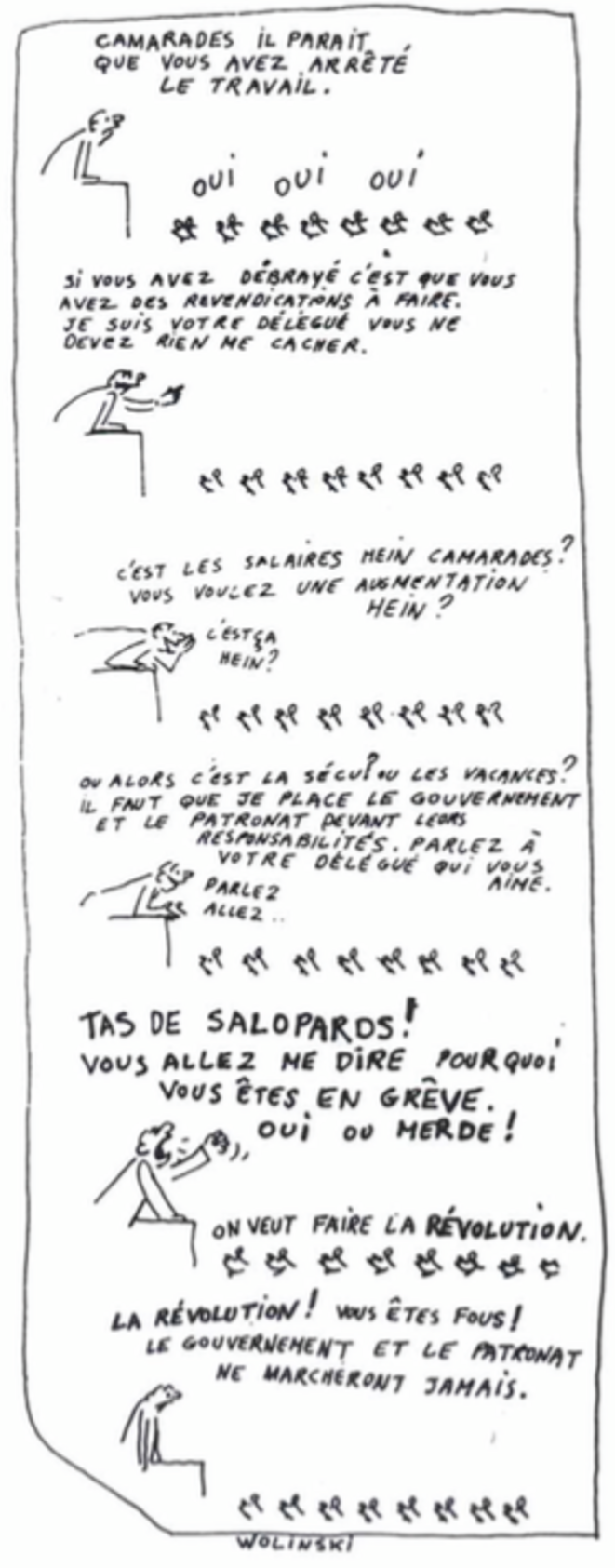

Jamais d’ordre de grève des confédérations, d’où la lenteur du mouvement. Comme le raconte Georges Prampart, dit "Jojo le choumac" (le chaudronnier), militant PCF et alors responsable délégué de la CGT Métaux des Chantiers Navals de Nantes, la consigne de la direction de la CGT, transmise le soir du 13 par téléphone, est la suivante: « C’est un succès, il faut tirer, mais ne pas arrache

Les grands moments qui suivent

Articles de ma série "1968"

- 15 mai 68: Renault Cléon entre en action

- 16 mai 68: Billancourt et tout Renault basculent

- 17 mai 68: avec les cheminots, la grève générale sur les rails

- 18 mai 68: 13 000 femmes entrent en action aux Chèques Postaux

- 19 mai 68: Cannes à l’eau

- 20 mai 68: usines, bureaux et universités libérés

- 21 mai 68: ORTF et fonctionnaires dans la danse

- 22 mai 68: appel a retourner les fusils contre le régime

- 24 mai 68: Face au plébiscite, la plus longue nuit de barricades

- 25 mai 68: la « Commune » de Nantes

- 26 mai 68: Comités d’Action dans 30 cantons de l’Aveyron

- 27 mai 68: Grenelle à la poubelle

- 28 mai 68: décomposition et chantage à la guerre civile

- 29 mai 68: la fuite à Baden

- 30 mai 68: De Gaulle arme le piège électoral

- 3 Juin 68 à Belgrade: « Assez de la bourgeoisie rouge »

- 4 juin 68: « le Parti a désamorcé la bombe »

- 6 Juin 68: les matraques des CRS ne font pas sortir des voitures...

- 10 Juin 68 : A Flins, la police tue Gilles Tautin

- 11 juin 68: guerre de classe à Sochaux

- 12 Juin 68 : De Gaulle dissout 11 organisations

- Mai 68, tout changer - 10 entretiens en vidéos

Comme en 1936, politiciens et burocrates mobilisés contre la grève

Nous sommes le 18 juin 1968 à cinq jours du premier tour de la mascarade électorale. Le piège électoral a fait l'effet recherché. Les votes de reprise du travail se sont accélérés au rythme de la campagne: à partir du 18 c'est la reprise du travail dans plusieurs secteurs de la métallurgie, notamment de l’automobile (dont les usines Renault après 32 jours de grève), le 20 ceux de Peugeot à Sochaux reprennent aussi, puis le 21 à la CSF de Brest et à la SAVIEM. L’ORTF vote le 22 juin la poursuite de la grève. Mais le reprise reprend plus vite encore après le premier tour qui a donné les résultats recherchés, la déroute d’une gauche respectueuse du régime et qui a laissé le camp du travail sans aucune perspective. Reprise le 25 aux usines Citroën, le 26 à Usinor Dunkerque, le 28 chez Berliet Vénissieux. Mais toujours avec des résistances comme le 25 juin, avec la grève qui redémarre aux Etablissements Brissonneau de Nantes et Lapeyre de Paris pour protester contre les sanctions pour fait de grève. Chez Caterpillar à Grenoble et Paris-Rhône à Lyon et à Bourgoin(Isère), la reprise du travail intervient encore plus tard. Ce n’est aussi que le 4 juillet, que les ouvriers reprennent chez SEV Marchal d’Argenteuil et aux Etablissements Boccard de Florange (Moselle).

Les patrons de la métallurgie ne veulent pas négocier plus loin que ceux de Peugeot ou de Citroën. Les syndicats font tout ce qu’ils peuvent, mais les travailleurs résistent. Exemple à Hispano-Suiza. Dès la deuxième semaine de juin, la CGT fait admettre le principe du vote à bulletin secret. Elle fait voter l’ensemble du personnel, y compris ceux qui n’ont pas participé à la grève ! Patatras: la proposition de reprise est rejetée. Les syndicalistes renvoient la discussion au niveau des sections syndicales. La CGT organise alors pour la première fois de la grève une assemblée de ses adhérents. La réunion est si houleuse que les dirigeants précédent à plusieurs votes pour obtenir un vote de reprise. A l’AG du personnel qui se tient le 17 la CGT parle de reprise du travail, mais sous certaines conditions, qu’elle abandonne dès le lendemain, en appelant en vain les travailleurs au travail. Certains rentrent dans l’usine pour continuer à occuper. La CGT fait donner l’alarme pour les inciter à évacuer et ferme les portes derrière eux. Comme pour la reprise à Wonder, certains travailleurs pleurent. La reprise aura lieu le mercredi 19.

Parfois le PC, avide des mangeoires électorales, pousse plus à la reprise que les non-grévistes, même dans des entreprises qui ont abandonné la lutte le plus tard. C'est par exemple le cas à Alstom St Ouen. Voici un extrait du témoignage d’un ouvrier(p. 30):« Ce ne sont pas les anti-grévistes qui ont poussé à la reprise ; ça a été la CGT. On devait être le 15 juin (ou environ). II n’y avait plus ni comité de grève ni quoi que ce soit seulement la CGT et nous. Un tract CGT a annoncé que le comité exécutif CGT organisait un vote pour ou contre la continuation. Vote à bulletin secret en faisant voter tout le monde évidemment grévistes et non-grévistes. On s’est engueulé sérieux, mais le vote à bulletins secrets a eu lieu massivement encadré par les « militants du syndicat ». La masse des travailleurs était venue (à peu près la moitié de l’usine). Certains militants du syndicat n’étaient pas fiers du tout...Mais à la surprise générale, la majorité était pour continuer la grève.

Même dans les conditions où c’était fait, il y avait une majorité de grévistes. On a donc continué. Mais il était évident qu’un peu partout, les usines reprenaient le travail. Le périmètre de la grève générale commençait sérieusement à rétrécir. La technique du PCF et des syndicats après les accords de Grenelle qui avait été de saucissonner la grève en autant de grèves particulières qu’il y avait d’entreprises en ouvrant des négociations usine par usine, portait ses fruits et, à mesure que chaque patron lâchait quelques bricoles, la CGT appelait reprendre.Au total, Alsthom Saint-Ouen avait été en grève cinq semaines. C’est alors le lundi 24 juin que, le moral général n’y étant plus, la CGT a appelé à cesser la grève. Cela s’est passé devant les bureaux à l’intérieur de l’usine. Là, il y avait du monde. Il n’y a pas eu de vote, rien. Seulement un discours fleuve du chef du syndicat. Quand il a eu fini sa lessive, avec le groupe de copains, je suis monté sur le perron, les staliniens ont coupé la sono ; ça gueulait contre eux en bas. J’ai donc parlé sans micro dans un silence total.

Contrairement à ce que disait la CGT, nous n’avions pas gagné la grève. Ceux qui avaient accepté le jeu électoral contre la grève générale étaient responsables de l’échec. II faudrait recommencer dans les combats à venir en tirant les leçons de ce qui venait de se passer. Et sans entrain, tout le monde est reparti vers les ateliers. »

Le retour à la normale des élections, c’est aussi, suite à l’interdiction des organisations les plus actives dans la grève générale, la répression qui s’accentue contre les militants.

23 juin 68: le piège électoral se referme

Extrait du n°76 de ma série "1968"

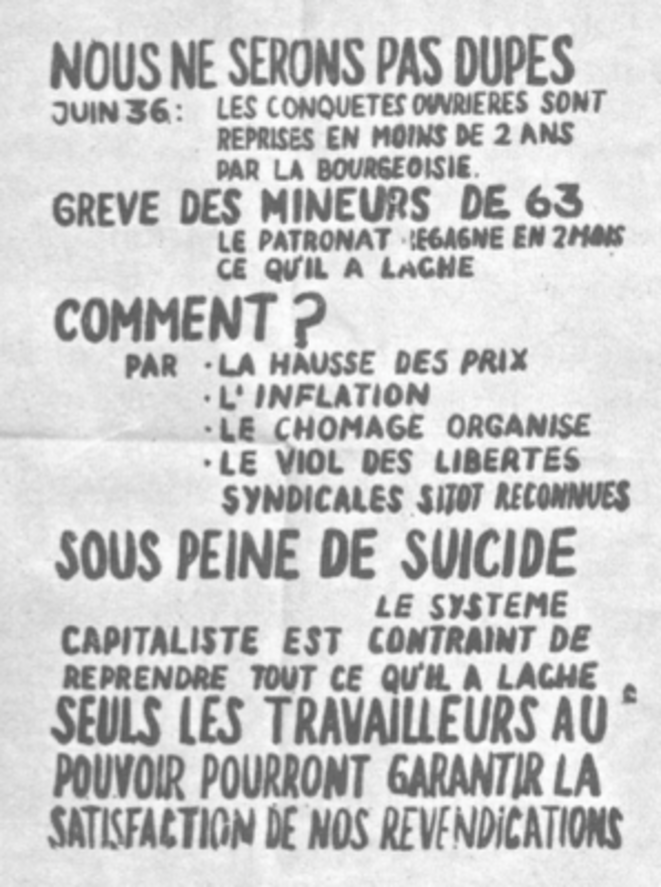

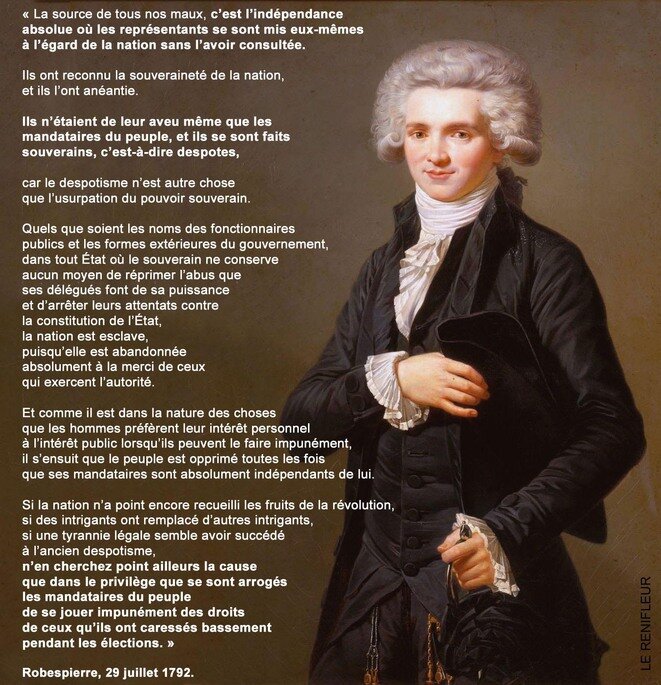

Les politiciens de la gauche ont été surpris par la grève générale puis l'ont bradée pour la convocation d’élections anticipées. Ils ne sont pas tous ignorants ou naïfs. La plupart savent très bien que jamais nulle part les élections n’ont arraché le pouvoir à une classe dominante, ni même permis les principales conquêtes, que la journée de 8h après la première guerre mondiale, c’est pas les élections, mais les mobilisations ouvrières d’après-guerre, et que les conquêtes de 36, les congés payés et de la semaine des 40 h, n’étaient pas dans le programme du Front Populaire, mais lui ont été imposées par la grève générale.

Leur objectif premier n’est pas de défendre au mieux le camp du travail, c’est d’abord leur carrière professionnelle, la course vers les mangeoires de la république. Les dirigeants de la FGDS et du PCF ont donc quelque espoir de placer leurs amis au Palais Bourbon. Certains sont encore plus ambitieux. Sous la IVème république, les politiciens de la SFIO ont savouré tous les ans les privilèges du pouvoir. Ceux du PCF sont restés sur leur faim, ne bénéficiant que de courtes années. Or aux dernières élections, en 1967, les gaullistes n’ont conservé leur majorité au Parlement et donc le pouvoir que grâce aux centristes et à la fraude habituelle dans les départements d’Outre-mer. Certains politiciens de la gauche nourrissent donc l’espoir du retour aux affaires.

Qu’ils y croient ou non, la conquête du pouvoir par les élections est l’argument qu’ils utilisent pour détricoter la grève générale. Depuis l’annonce d’élections anticipées par de Gaulle le 30 mai, et qu’ils se battent par tous les moyens pour la reprise, le PCF et la CGT ne cessent d’invoquer la " deuxième chance " des travailleurs. Un Parlement et un gouvernement d’union de la gauche, corrigeraient facilement les imperfections des accords tant critiqués par les travailleurs en grève. C’est un argument de plus en faveur de la reprise. L’Humanité du 6 juin, par exemple, explique que les " victoires " des travailleurs n’ont rien d’assuré, que « tout n’est pas réglé. Personne ne le contredira... Mais, en ayant, avec les autres grévistes, obligé le gouvernement à recourir à des élections, [les cheminots] se sont ménagé une nouvelle chance de voir garanti ce qu’ils viennent d’obtenir par la lutte. Cette deuxième chance ne doit pas être compromise " expliquant même. Les élections, c’est l’occasion, d’imposer les revendications abandonnées à Grenelle, que ce soit la suppression des ordonnances dénoncée par foule de pétitions et manifestation pendant un an, le salaire minimum de 1000 F exigé dans les grandes entreprises, l’échelle mobile des salaires, la suppression du salaire au poste, ou la réduction des cadences. L’Union des étudiants communistes (UEC) reprend l’argument en affirmant que les élections des 23 et 30 juin sont une façon de « barrer la route à la dictature gaulliste » et d’instaurer une « démocratie véritable ». Le SNESup estime que « les élections sont une étape dans la lutte contre le gaullisme et la réaction » (Le Monde du 27 juin). Le PSU voit dans les élections l’occasion d’expliquer les mobiles et les « objectifs du mouvement socialiste ».

Les élections législatives ont beaucoup aidé le régime et les politiciens à démanteler la grève générale, mais pas à satisfaire leur soif de pouvoir. Le premier tour consacre en effet la victoire électorale des partis de la majorité: 58,84 % des voix contre 40,82 %. La gauche parlementaire a reculé de 2,3 % par rapport aux élections précédentes de 1967. La majorité présidentielle recueille 46 % des suffrages, soit un gain de 5 %, et dispose de 144 élus dès le 1er tour.

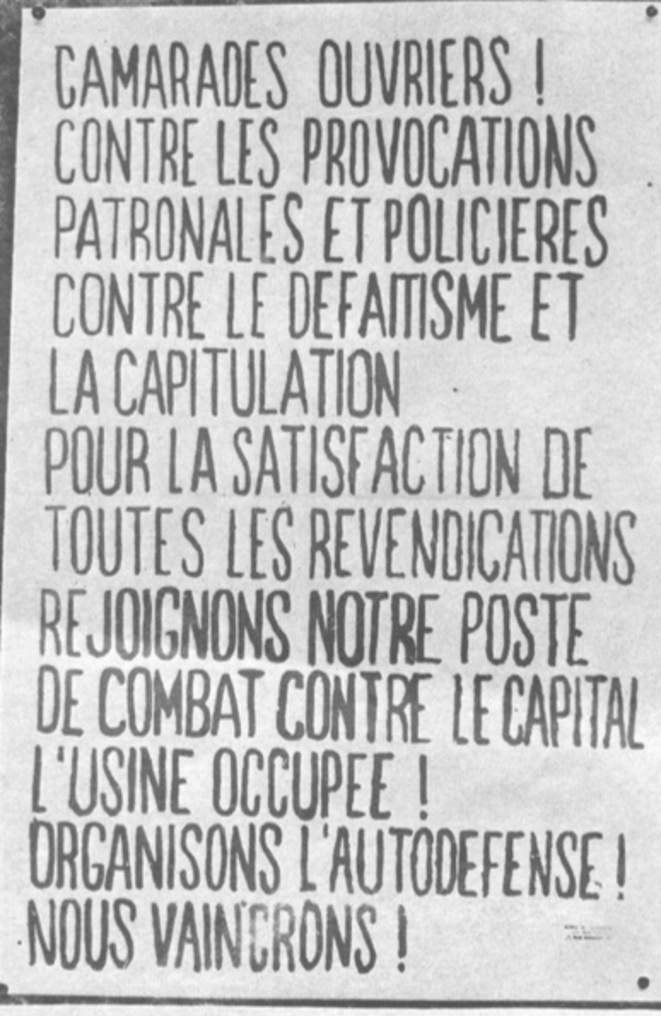

Les acteurs du mouvement de Mai placés à gauche du PCF développent une perspective différente. Un tract du 1er juin de la Coordination des comités d’action résume assez bien la position en titrant: « Élections cadeau empoisonné », rappelant que le mouvement s’est développé en dehors du Parlement et partout que« le pouvoir n’est pas dans les urnes, qu’il se prend dans les usines ». Les affiches fleurissent qui affirment « Le vote ne change rien, la lutte continue ».

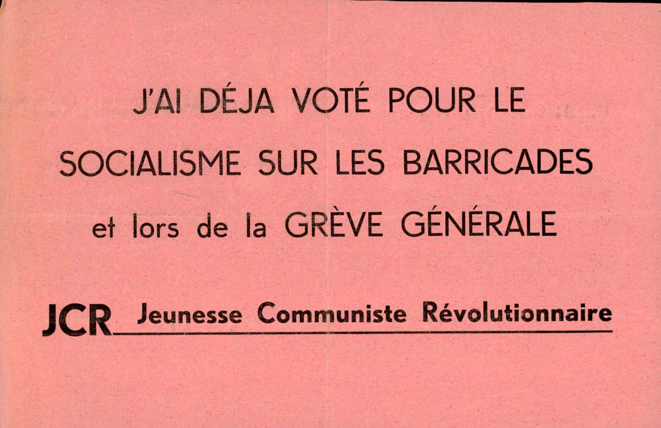

La Jeunesse communiste révolutionnaire (JCR) préconise, face à des élections qualifiées de « bidon », de déposer le bulletin nul ci-contre, expliquant que dans tous les cas de figure, qu'il n’y aura pas prise de pouvoir des travailleurs.

30 juin 68: le prix du crétinisme parlementaire

Extrait du N° 79 de ma série "1968"

Donnons maintenant la parole à Rosa Luxembourg, dans son article "Social-démocratie et parlementarisme", paru dans le Sächsische Arbeiterzeitung, 5 et 6 décembre 1904:

« L’illusion selon laquelle le parlement est l’axe central de la vie sociale, la force motrice de l’histoire universelle, est une illusion que l’on peut non seulement expliquer historiquement, mais qui est nécessaire pour la bourgeoisie luttant pour le pouvoir, et encore plus pour celle qui le détient. Le fruit naturel d’une telle conception est le fameux « crétinisme parlementaire » qui, devant le bavardage satisfait de quelques centaines de députés dans une chambre législative bourgeoise, est aveugle aux forces gigantesques de l’histoire mondiale qui agissent hors d’elle, dans le flux de l’évolution sociale, et qui font fi des faiseurs de lois parlementaires. Or, c’est précisément ce jeu des forces élémentaires brutes de l’évolution sociale, auquel les classes bourgeoises participent elles-mêmes sans le savoir ni le vouloir, qui aboutit à réduire sans cesse, non seulement la signification imaginaire, mais toute signification du parlementarisme bourgeois... »

Le second tour est un raz de marée réactionnaire : UDR et les Républicains-indépendants de Valéry Giscard d’Estaing (RI) 43,6% des voix, Centre démocratique de Lecanuet 10,3%, PCF 20%, FGDS 16,5% et PSU 3,9%. Les blancs ou nuls, estimés exceptionnellement élevés, ne sont pas comptés. La participation est de 78%, soit 22 millions de votants.

La droite obtient 354 sièges, dont 293 pour l'UDR et 61 pour les RI. Première fois dans l'histoire de la République qu'un parti conquiert la majorité absolue à l'Assemblée. L'opposition enregistre un recul sans précédent. Chambre réactionnaire à tout point de vue y compris ceci: il y a 1,6 % de femmes, soit 8 pour 479 hommes, alors qu'elles constituent 3,3 % des candidats.

C’est la déroute de la gauche parlementaire. La FGDS de Mitterand perd 64 députés. Le Parti communiste perd 39 députés, passant de 73 sièges à 34. Dans les circonscriptions les plus ouvrières, situées autour des grandes usines, il est clairement rejeté. Les travailleurs ont pu mesurer son rôle de soutien du régime bourgeois. Autour de Flins par exemple, le PCF perd un quart de ses voix entre mars 1967 et juin 1968.

On peut dire que cette gauche est handicapée par l’exclusion du vote d’une partie de la jeunesse, puisque la jeunesse doit encore attendre 21ans avant de voter, et que près de 300.000 jeunes qui avaient atteint l’âge de la majorité sont exclus par le refus de gouvernement d’actualiser les listes électorales. Mais cela n’explique pas tout. Si l’on s’en tient à la jeunesse, il est clair que pour des centaines de milliers de jeunes travailleurs et étudiants, ces élections sont « un piège à cons » armé par le régime et les politiciens réformistes. Donc elle s’abstient ou vote nul.

Et surtout, au delà de la jeunesse, des millions de travailleurs ont constaté l’hostilité de départ de cette gauche face au mouvement de la jeunesse, son inertie dans la grève, et son incapacité à offrir une alternative quand pendant deux jours pleins le régime s’est décomposé. A quoi sert-elle, en dehors de nourrir grassement ses dirigeants ? Comment lui faire confiance dans ces conditions pour gouverner ? Un autre facteur joue: l’affrontement électoral des différents partis de l’ordre finit par la victoire de celui qui est le mieux placé pour le défendre.

C'est là qu'il est utile de relire la longue analyse de Chris Harmann dans son article "Quand la France prit feu - Mai 68" dont voici la conclusion:

"En mai, comme dix millions de personnes évoluaient ensemble, des individus de toutes sortes avec des idées assez conservatrices pouvaient concevoir une solution à leurs problèmes particuliers dans un effort collectif de masse. A la fin du mois de juin ils retrouvèrent de nouveau un monde dans lequel seule l’attitude individualiste pouvait apporter une amélioration personnelle. Les dernières étincelles de lutte étudiante et ouvrière semblaient désormais être source de chaos, de danger, et non plus être la clé pour réorganiser la société.

Cependant il n’y avait objectivement aucune raison pour que le mouvement se désagrège ainsi pendant la première semaine de juin. S’il le fit c’est parce que les organisation politiques et syndicales les plus puissantes au sein de la classe ouvrière concentrèrent tous leurs efforts à un retour au travail dans les services publics clés. Ce faisant, elles amenèrent précisément le changement d’attitude qui permit aux gaullistes de gagner les élections et qui accréditait l’idée selon laquelle aucun changement révolutionnaire n’était possible.

Ensuite, dire qu’il y avait un potentiel révolutionnaire au mois de mai ne signifie pas que le choix se résumait aux élections d’un côté et à la guerre civile de l’autre, comme le déclara de Gaulle le 29 mai. Il y avait une troisième option - l’extension et l’approfondissement du mouvement de manière à ce que le gouvernement soit empêché de recourir aux forces armées de l’État.

Cela aurait signifié encourager les formes d’organisations des grèves qui entraînaient tous les travailleurs, les plus « arriérés’ comme les plus avancés, à modeler eux-mêmes leur propre avenir - par des comités de grève, des assemblées générales régulières dans les usines occupées, des piquets de grève et des rotations d’occupations impliquant un maximum de gens, des délégations envoyées à d’autres usines et à d’autres sections de la société impliquées dans la lutte. Ainsi tout le monde aurait eu la possibilité de participer directement à la lutte et de discuter des leçons politiques à en tirer. Ceci aurait signifié aussi la généralisation des revendications de ceux qui luttaient de façon à ce qu’aucune section de travailleurs ne reprenne le travail avant que des décisions concernant des questions d’ordre vital qui préoccupaient les travailleurs d’autres sections ne soient prises - sur la sécurité de l’emploi, des emplois garantis pour les jeunes travailleurs, le paiement intégral des journées de grève, des droits syndicaux complets dans des usines anti-syndicats comme Peugeot et Citroën, un contrôle démocratique sur les diffusions d’émissions radio et TV par les représentants élus des journalistes et des techniciens.

Bâti sur ces bases, le mouvement aurait empêché le gouvernement de rasseoir son pouvoir. Si le gouvernement cédait aux revendications du mouvement, il ne serait qu’un canard boiteux, et clairement, il deviendrait l’otage du mouvement de masse des travailleurs . S’il ne cédait pas, il resterait incapable de venir à bout de la paralysie du pays assez rapidement pour empêcher ses propres partisans de rechercher une alternative « responsable » qui, à son tour, serait vraisemblablement prise en otage par le mouvement de masse. Dans les deux cas, le gouvernement n’aurait jamais été en état de gagner les élections de la fin juin. Le résultat des élections aurait été devancé par le mouvement dans les usines et dans les rues - comme cela allait être le cas en Grande Bretagne cinq ans et demi plus tard, lorsque un mouvement de moindre ampleur, la grève des mineurs de 1974, se prolongea jusqu’aux élections qui débouchèrent sur un vote contre le gouvernement en place.

Il n’y a, bien sûr, aucune garantie que, si le Parti communiste et la CGT avaient poussé pour cela, ils auraient gagné sur tous les points. Mais ce qui peut être dit avec certitude c’est qu’en refusant de mener campagne pour cela ils ont assuré la fin du mouvement de mai et la victoire électorale des gaullistes. Ils ont aussi fait en sorte que les syndicats français continuent à organiser une fraction moins importante de la classe ouvrière que dans tous les autres pays européens industrialisés malgré l’implication dans une grève la plus importante que les autres pays aient connue jusque là.

Cette troisième option n’aurait pas conduit immédiatement à une révolution socialiste. Mais elle aurait amené une situation politique d’une extrême instabilité dans laquelle une classe ouvrière victorieuse aurait pu prendre conscience de ses propres intérêts et de sa propre capacité à diriger la société. Il est certain que c’est parce que le champ des possibles était si largement ouvert que les dirigeants communistes et de la CGT se hâtèrent d’accepter la voie électorale, la voie la moins dangereuse pour sortir de la crise, même si celle-ci profita à de Gaulle."

Il faut attendre que la gauche du « crétinisme parlementaire » s’unisse autour du programme commun, puis la campagne autour des 101 propositions de Mitterrand pour qu’elle retrouve de la crédibilité. De pacotille comme toujours: dès 1983, il devient clair à nouveau que socialistes comme communistes ne vont au gouvernement que comme commis rémunérés pour gérer les affaires de la bourgeoisie. Viendront ensuite les copies en farce de Mitterrand, Jospin puis Hollande, mieux placés que la droite traditionnelle pour imposer aux travailleurs les exigences du capital mondialisé. D'autres sont sur les rangs...

En complément tous les jours la rubrique Politique de la Revue de Presse Emancipation!